Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Sackgasse. Das Wachstum des realen Bruttoinlandsprodukts stagniert seit mehr als fünf Jahren, die Automobilindustrie wankt. Deutschland braucht ein völlig neues, deutsch-europäisches Wachstumsmodell. Für die Zukunft der Wirtschaft ist die größte Herausforderung, eine offene, intellektuelle Debatte über ein solches Modell zu führen und auf dieser Basis neue Instrumente und Institutionen zu dessen Umsetzung zu schaffen.

Wirtschaft im Stagnationsmodus

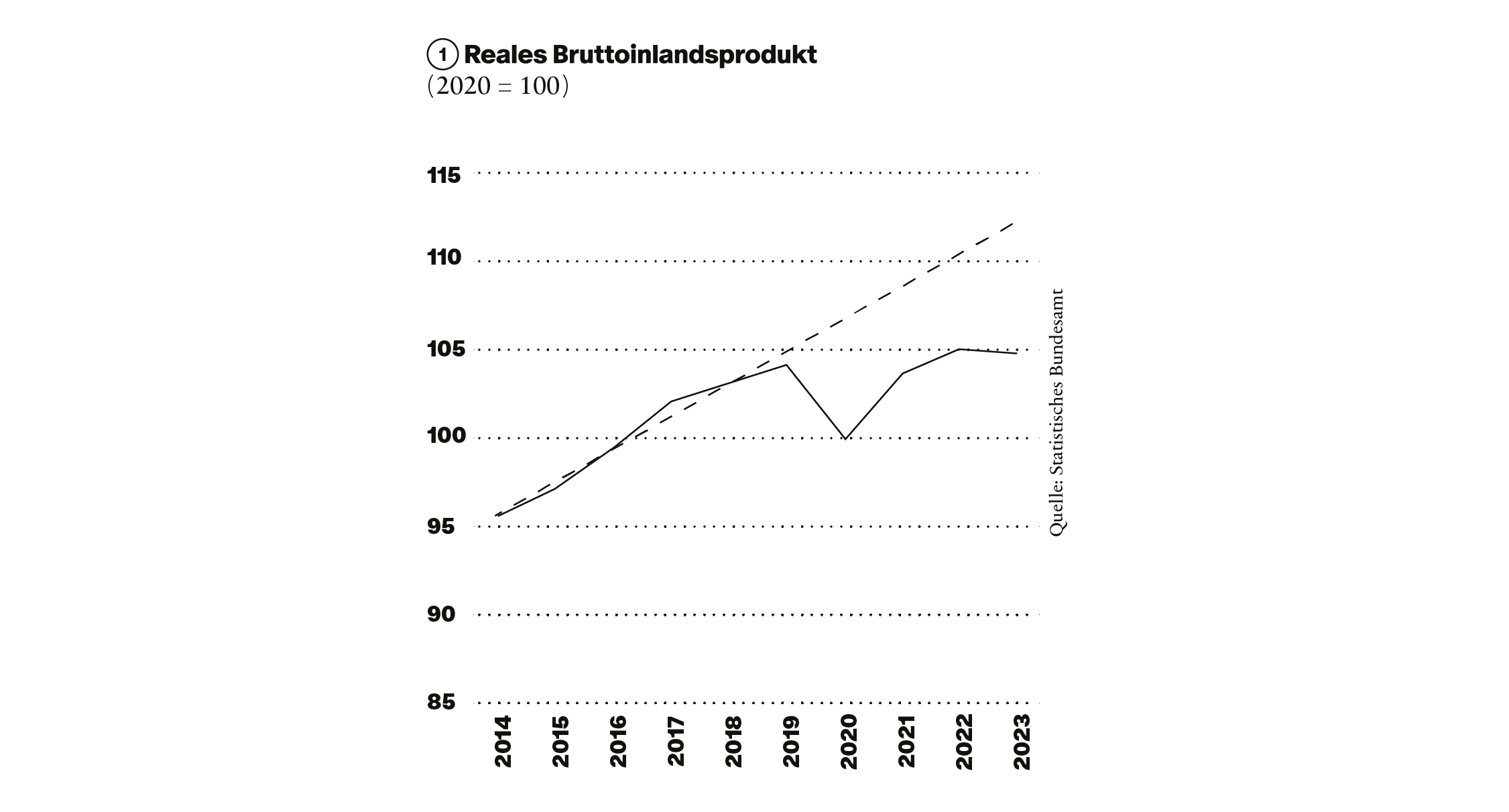

Doch geht es Deutschland wirklich so schlecht? Einige Indikatoren sprechen dagegen: Das reale Pro-Kopf-Einkommen in Deutschland beträgt – berechnet in internationalen Dollar – 63.600 Dollar, damit zählt Deutschland weltweit zu den Top 20, wenn man einige Kleinstaaten und Steuerparadiese außer Acht lässt. Der Arbeitsmarkt meldet Rekordbeschäftigung. Nominal ist die deutsche Wirtschaft während der Legislaturperiode der Ampel nach den USA und China zur drittgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen – mit einem BIP von nahezu 4,2 Billionen Euro im Jahr 2023. Deutschland verdrängte damit Japan vom dritten Platz. Doch das hat wenig mit realen Erfolgen, sondern viel mit Japans Währung zu tun. Da der japanische Yen schwächelte, drückte dessen Abwertung den Wert der in Japan hergestellten Waren und Dienstleistungen unter das Niveau des deutschen Bruttoinlandsprodukts (BIP). Der »Aufstieg« Deutschlands im Ranking spiegelt also keinen echten Aufschwung wider. Deutschlands Wachstumsschwäche setzte bereits vor der Coronapandemie ein. Lag das reale Wachstum zwischen 2010 und 2017 trotz der Eurokrise im Durchschnitt bei 2,2 Prozent, so halbierte es sich 2018 auf 1,1 Prozent und sank 2019 sogar auf weniger als 1 Prozent. Die Dauer- und Polykrise der 2020er Jahre traf damit auf eine ohnehin abkühlende deutsche Wirtschaft und erschütterte diese in ihren Grundfesten. Vor allem die Energiepreiskrise, die durch den russischen Angriff auf die Ukraine im Februar 2022 ausgelöst und durch wirtschaftspolitische Fehler bis 2023 verlängert wurden, traf Deutschland hart. Doch auch der Abschwung der globalen Wirtschaft und die Schwäche der chinesischen Wirtschaft machten deutschen Unternehmen und Beschäftigten zu schaffen. Der Produktionsverlust seit 2022 beträgt insgesamt rund 10 Prozent des jährlichen BIP, was einem Volumen von circa 390 Milliarden Euro entspricht. Die Daten des Statistischen Bundesamtes zeigen, dass die Reallohnverluste seit 2022 die höchsten der Nachkriegsgeschichte waren – und weitaus höher ausfallen als zu Zeiten der Corona- oder Finanzkrise. Während der Energiepreiskrise sanken die Reallöhne um ganze 3,4 Prozent, wohingegen die Coronakrise mit einem Verlust von 0,8 Prozent und die Finanzkrise mit einem Verlust von 0,4 Prozent einherging.

Die Industrie ist in Schwierigkeiten

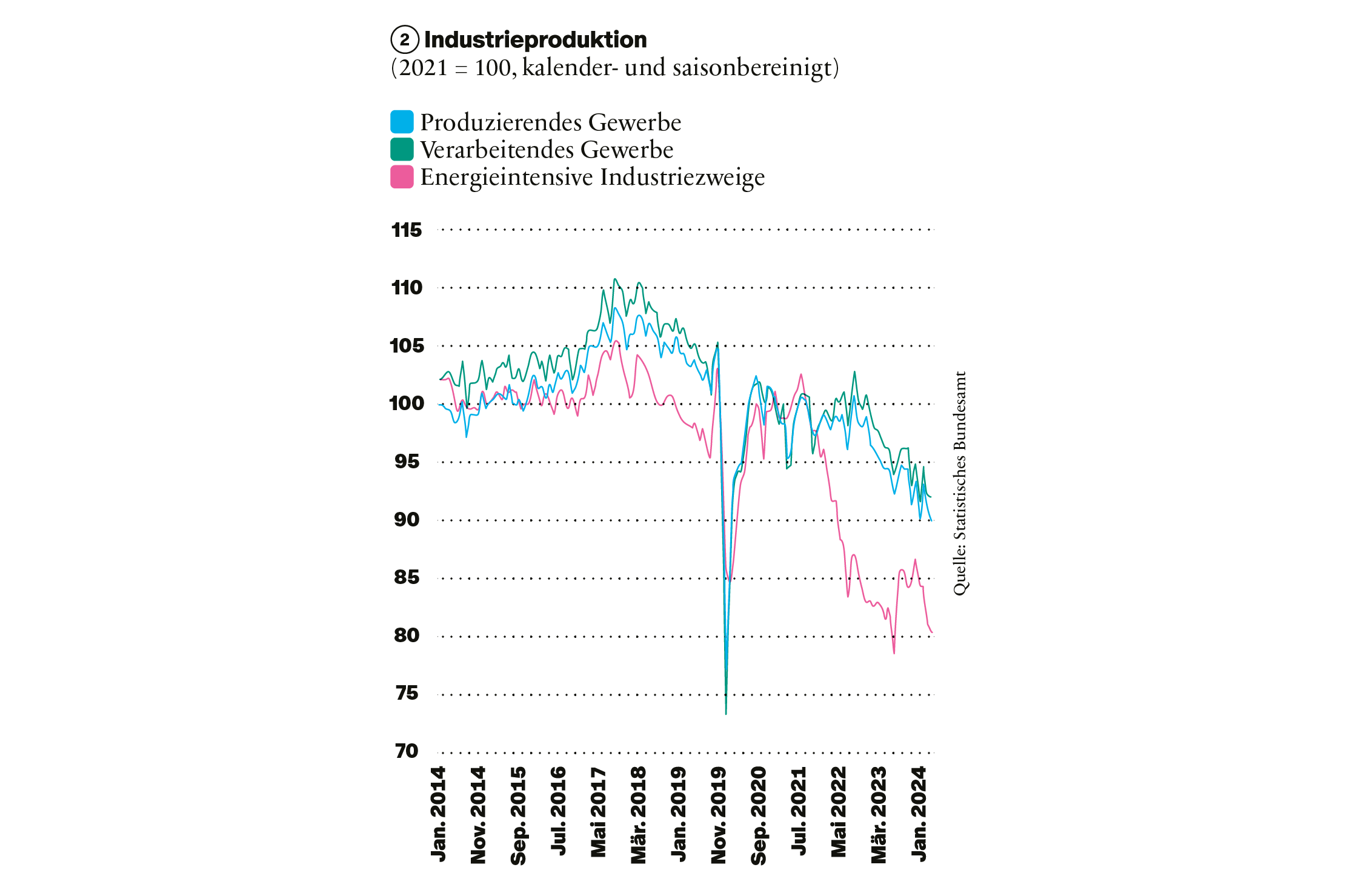

Die Schwäche der deutschen Wirtschaft zeigt sich eindrücklich am Beispiel der Entwicklung der Industrie. Gerade die energieintensive Industrie brach infolge der Energiepreisschocks ein, doch auch im produzierenden und im verarbeitenden Gewerbe insgesamt ist die Lage düster. Seit zwei Jahren zeigt sich ein kontinuierlicher Abwärtstrend in der Produktion, die zwischen 10 und 15 Prozent unter dem Niveau der späten 2010er Jahre liegt. Da die Industrie insgesamt einen Anteil von 30 Prozent an der gesamten Wertschöpfung trägt (das verarbeitende Gewerbe macht circa 20 Prozent aus) und die dortige Beschäftigung mit einer hohen Produktivität einhergeht, hat ihre Schwäche zwangsläufig Auswirkungen auf die Entwicklung der Gesamtwirtschaft.