Am 2. April hat US-Präsident Donald Trump mit seiner Ankündigung, Zölle gegen fast alle Länder der Welt zu erheben, die Finanzmärkte ins Chaos gestürzt. Mit dem neuen Protektionismus will Trump Handelsdefizite verringern und den Produktionsstandort USA fördern. Vor allem mit China eskaliert der Handelskrieg zunehmend. Eine kurze Chronologie des Handelskrieges bis jetzt.

Was zuvor geschah

Schon vor dem 2. April erhob die US-Regierung Zölle auf Importe aus bestimmten Ländern und auf bestimmte Güter. Im Fokus standen dabei vor allem die Nachbarländer Mexiko und Kanada sowie China. Im Zeitraum zwischen dem 1. Februar und dem 2. April kündigte Trump die folgenden Zollaufschläge an:

- 20 Prozent auf Importe aus China. Die Volksrepublik führt daraufhin Zusatzzölle von 10 bis 15 Prozent auf Rohöl und Landmaschinen sowie bestimmte landwirtschaftliche Produkte aus den USA ein

- 25 Prozent auf Importe aus Kanada und Mexiko. Bis zum 2. April gab es eine einmonatige Ausnahme für Autobauer und Waren, die den Regelungen des Freihandelsabkommens USMCA entsprechen

- 25 Prozent für Stahl- und Aluminium-Importe in die USA

- 25 Prozent für Importe von Autos und Autoteilen in die USA

- 25 Prozent für Länder, die Öl aus Venezuela importieren. Dazu gehören unter anderem China, Indien, Spanien und Italien

Am 26. Februar drohte Trump auch mit Zöllen in Höhe von 25 Prozent gegen Importe aus der Europäischen Union, setzte sie jedoch nicht um. Wegen der Aufschläge auf Stahl und Aluminium kündigte die EU dennoch Gegenmaßnahmen ab April an. Dazu gehörten Aufschläge auf Importe von Whiskey, Jeans und Motorräder in Höhe von 50 Prozent sowie Aufschläge auf Güter wie Kosmetik, Kleidung, Holz, Sojabohnen, Fleisch und landwirtschaftliche Produkte.

2. April – Der »Tag der Befreiung«

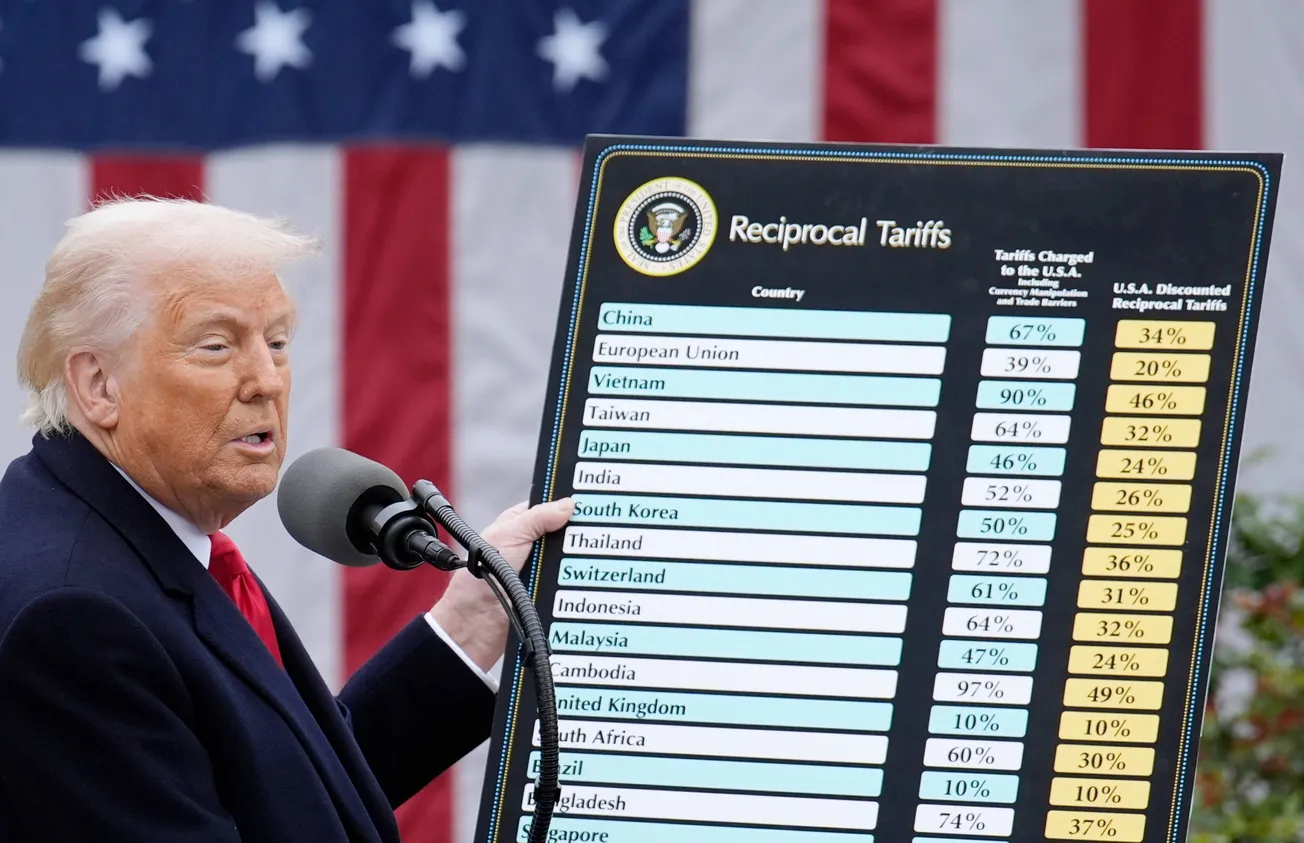

Donald Trump kündigt Zölle gegen nahezu die ganze Welt an und bezeichnet den 2. April als »Tag der Befreiung«, an dem die US-amerikanische Industrie wiedergeboren und wieder reich werden soll. Er führt pauschale Zölle in Höhe von 10 Prozent auf Importe in die USA ein und kündigt höhere Strafzölle für Länder und Territorien an, bei denen die USA ein hohes Handelsdefizit haben. Für Medikamente gilt eine Ausnahme. Eine Auswahl der Strafzölle:

- Europäische Union: 20 Prozent

- China: weitere 34 Prozent Aufschlag auf die bestehenden Zölle. Das Zollniveau steigt insgesamt auf 54 Prozent

- Indien: 26 Prozent

- Japan: 24 Prozent

- Kanada und Mexiko: 25 Prozent auf Stahl, Autoteile, Aluminium und Produkte, die nicht durch das Freihandelsabkommen ausgenommen sind

- Südkorea: 25 Prozent

- Taiwan: 32 Prozent

Während die USA sogar unbewohnte Inseln wie die Heard and McDonald Islands mit Zöllen belegen, fehlen autokratische Staaten wie Russland, Nordkorea, Belarus und Kuba auf der Liste.

3. April – Börsenkurse brechen ein

Die Ankündigung der Zölle führt zu großem Aufruhr an den Finanzmärkten. Der US-Index S&P 500 bricht am 3. April um 4,84 Prozent ein. Bis zum 8. April fällt der Index um insgesamt 12,13 Prozent. Der DAX fällt von 22.390 Punkten am 2. April auf 19.789 Punkte am 7. April. Hier beginnt die erste Phase einer Finanzkrise, wie sie Surplus Herausgeber Adam Tooze beschreibt.

4. April – China wehrt sich

China kündigt an, ab dem 10. April Zusatzzölle in Höhe von 34 Prozent auf alle US-Waren zu erheben. Außerdem will die chinesische Regierung Exportkontrollen für bestimmte Seltene Erden einführen.

5. April – China wendet sich an die Welthandelsorganisation

Die am 2. April beschlossenen pauschalen Zölle von 10 Prozent auf alle Importe treten in Kraft.

China beantragt bei der Welthandelsorganisation Streitbeilegungskonsultationen mit den Vereinigten Staaten. Das Land wirft der US-Regierung vor, dass ihre Zollmaßnahmen nicht mit den gesetzlichen Vorgaben des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens vereinbar sind.

7. April – Das Angebot der EU

Die Europäische Union bietet den USA einen Deal zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter an. Das Angebot lag schon länger auf dem Tisch, um Trump dazu zu bewegen, die Zölle gegen im Ausland produzierte Autos zurückzunehmen. Am nächsten Tag lehnt Trump den Deal ab und macht der EU den Vorschlag, mehr Energie aus den USA zu importieren, um das Handelsdefizit zu verringern. Die EU-Kommission geht nicht darauf ein, weil sie unabhängig von einzelnen Lieferanten bleiben möchte.

Ab dem 7. April ist zu beobachten, dass Investoren auch US-Anleihen abstoßen und die Rendite steigt. Das spricht für einen größeren Vertrauensverlust in den US-Finanzmarkt. Es ist die zweite Phase der Finanzkrise, wie sie Adam Tooze beschreibt.

8. April – Weitere Zölle auf chinesische Waren

Trump kündigt einen weiteren Zollaufschlag von 50 Prozent auf chinesische Waren an. Sie sollen am 9. April in Kraft treten. Damit muss China 104 Prozent für die Einfuhr von Waren in die USA zahlen.

Tesla-Chef und Regierunsberater Elon Musk, der einige Tage zuvor versucht hatte, Trump zur Rücknahme der Zölle zu bewegen, nennt den Zoll-Berater Peter Navarro auf X einen Idioten und sagt, er sei dümmer als ein Sack Ziegel. Die EU ruft China dazu auf, mit den USA zu verhandeln.

9. April – Zollpause außer für China und möglicher Insiderhandel

Am 9. April sollten die am 2. April angekündigten erhöhten Strafzölle in Kraft treten. Jedoch verkündet Trump eine dreimonatige Zollpause für Länder, die höhere Strafzölle zahlen sollen und mit den USA verhandeln. Die EU setzt ihre Gegenzölle ebenfalls vorerst aus.

Der allgemeine Zollaufschlag von 10 Prozent und der Aufschlag von 25 Prozent für Autos, Stahl und Aluminium gelten weiterhin. Nur China ist ausgenommen: Für die Volksrepublik erhöht Trump die Zölle auf 125 Prozent. Noch am selben Tag kündigt China Zusatzzölle in Höhe von weiteren 50 Prozent auf alle US-Waren an. Damit erhebt China ab dem 10. April insgesamt Zölle in Höhe von 84 Prozent gegen die USA.

Wenige Stunden vor der Ankündigung der Zollpause schreibt Donald Trump auf seiner Social Media-Plattform Truth Social: »This is a great time to buy«. Daraufhin steigt der Aktienkurs des S&P 500 wieder um 9,5 Prozent. Inwieweit es sich um Insiderhandel handelt, ist noch ungewiss. Auch der DAX steigt wieder über 20.000 Punkte.

Die Rendite für 30-jährige US-Anleihen steigt kurzfristig auf über 5 Prozent. Die Deutsche Bank prognostiziert, dass die Fed notfalls US-Anleihen zurückkaufen muss, sollte die Rendite langfristig hoch bleiben. In den Tagen danach sinkt die Rendite jedoch wieder auf unter 5 Prozent.

10. April – Zölle gegen China bei 145 Prozent

Die US-Regierung bestätigt, dass zusätzlich zu den 125 Prozent Zollaufschlag auch die Zölle in Höhe von 20 Prozent gelten, die vor dem 2. April verkündet wurden. Damit steigen die Zölle gegen China auf insgesamt 145 Prozent.

Der Dollar verliert gegenüber anderen Währungen an Wert. Damit tritt Phase drei der Finanzkrise nach Tooze ein.

Es wird bekannt, dass Apple noch vor der Einführung von Zöllen seine Produktion von iPhones in Indien verstärkt hat und bis zu 1,5 Millionen Geräte in die USA eingeflogen hat.

11. April – China erhebt 125 Prozent Zölle gegen die USA

China reagiert auf die neueste Zollentscheidung und erhebt 125 Prozent Zölle auf US-Importe. Die Volksrepublik kündigt an, keine weiteren Zollaufschläge mehr zu erheben, da es bei der derzeitigen Höhe der Zölle keine Marktakzeptanz mehr für US-Importe in China gebe. Der chinesische Regierungschef Xi Jinping ruft die EU dazu auf, sich gemeinsam gegen die US-Zölle zu wehren.

Die EU droht mit Abgaben für amerikanische Digitalunternehmen wie Google und Meta, sollten die Verhandlungen mit der US-Regierung nicht zufriedenstellend verlaufen. Diese Maßnahme wurde schon vor der Bekanntgabe der Zölle diskutiert.

12. April – Temporäre Zollausnahme für elektronische Geräte

Die USA nehmen elektronische Geräte wie Smartphones, Computer, Festplatten, Halbleiter und Flachbildschirme temporär von den Zollerhöhungen aus. Die Ausnahme gilt auch für China. Am 14. April kündigt Trump jedoch an, noch in dieser Woche Zölle auf importierte Halbleiter bekannt geben zu wollen.

14. April – China blockiert Zugang zu bestimmten Mineralien

China stoppt die Lieferungen bestimmter Mineralien und Magnete und arbeitet an einem neuen Regulierungssystem, bei dem Lizenzen erteilt werden sollen. Die Maßnahme trifft nicht nur die USA, sondern auch alle anderen Länder.

Mehrere Unternehmen und Länder reagieren auf Trumps Zölle: Nvidia kündigt an, in den nächsten vier Jahren 500 Milliarden Euro investieren zu wollen, um ihre Chips nur noch in den USA zu produzieren. Sony kündigt an, den Preis der Playstation 5 anzuheben, in Europa soll sie elf Prozent mehr kosten. Vietnam und China schließen mehrere Kooperationsvereinbarungen.

15. April – USA wollen Ausnahmen für Autos prüfen

Die US-Regierung prüft temporäre Maßnahmen, um den Autoherstellern mehr Zeit zu geben, ihre Lieferketten umzustellen. Gleichzeitig kündigt Donald Trump Zölle auf pharmazeutische Produkte an. Diese waren bisher von den Zöllen ausgenommen.

Die Regierung um Xi Jinping fordert chinesische Fluggesellschaften dazu auf, keine Flugzeuge und Flugzeugteile mehr vom US-Hersteller Boeing zu kaufen. Südkorea kündigt ein Unterstützungspaket von rund 20 Milliarden Euro für die heimische Halbleiterindustrie an.

16. April – Trump lässt Zölle auf importierte kritische Mineralien prüfen

Trump weist seinen Handelsminister Howard Lutnick an, neue Zölle auf Importe kritischer Mineralien zu prüfen. Jerome Powell, der Chef der US-amerikanischen Notenbank Fed, äußert sich negativ über die Zollpolitik von Trump. Er geht davon aus, dass die Zölle nicht nur vorübergehend die Inflation treiben werden, sondern auch einen langfristigen Effekt auf die Preise haben werden. Einen Grund, mit Zinssenkungen einzuschreiten, sieht er jedoch nicht. Daraufhin brach der S&P 500 bis zum Handelsschluss um 2,2 Prozent ein.

Der japanische Autohersteller Honda will die Produktion des Modells Civic in die USA verlegen und seine Fertigung in Japan im Sommer einstellen. Der US-Autobauer Tesla stoppt die Einfuhr von Komponenten für seine neuen Modelle Cybercab und Semi. Eigentlich sollte die Massenproduktion der beiden Modelle 2026 starten. Nun könnte sie sich verzögern.

Bisher hat Trumps Zollpolitik vor allem zu kurzfristigen starken Kursschwankungen an den Finanzmärkten geführt. Doch schon jetzt zeichnen sich langfristige Folgen für die Realwirtschaft ab, zum Beispiel durch die Ankündigungen von Nvidia und Honda, Fertigungen in die USA zu verlegen. Es bleibt abzuwarten, ob sich die Krise verstetigt und ob es zu einer Politisierung der Finanzmärkte kommt.