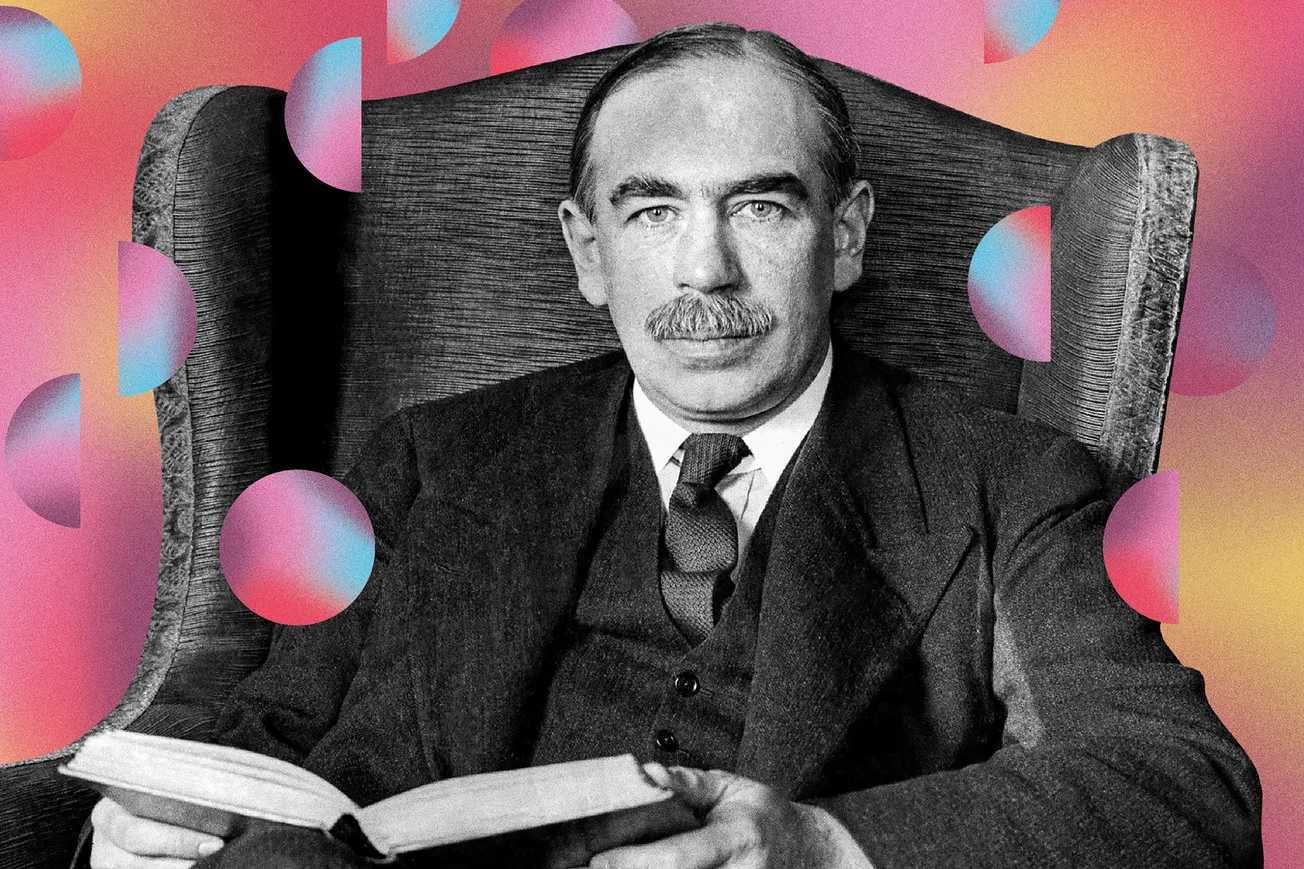

John Maynard Keynes (1883–1946) war ein Mensch der produktiven Widersprüche: ein Finanzinvestor, der das Streben nach Reichtum verachtete, ein Theoretiker der Freizeit, der sich zu Tode arbeitete, und ein Ökonom, der sich ein Ende seiner eigenen Disziplin erhoffte. Für Keynes war die Ökonomie weder eine Disziplin noch eine Methode. Stattdessen verkörperte sie für ihn eine Denkart, a way of thinking.

Wie Keynes in einem Briefwechsel mit seinem Studenten und späteren Biografen Roy Harrod im Juli 1938 erklärte, sei die Ökonomie ein Teilbereich der Logik. Keynes distanzierte sich damit von zeitgenössischen Versuchen, die Ökonomie – damals wie heute – als eine »Pseudo-Naturwissenschaft« zu präsentieren. Genau wie die Logik selbst ist die Ökonomie für Keynes eben keine Naturwissenschaft, sondern eine Moral Science im Sinne des 18. Jahrhunderts. Sie beschäftigt sich mit Introspektion und Werturteilen, Motiven und Erwartungen, und vor allem auch mit psychologischen Ungewissheiten.

Wie Keynes betonte, ist die Ökonomie eine seltsame und enorm anspruchsvolle Wissenschaft, gerade weil sie nicht nur das logische Denken innerhalb von Modellen erfordert, sondern auch eine psychologische Beobachtungsgabe und vor allem Urteilskraft über die richtige Wahl zwischen verschiedenen Modellen. »Der Fortschritt in der Ökonomie«, erklärte Keynes, besteht nicht in der besseren Anwendung derselben Axiome und Maximen, sondern »fast ausschließlich in einer schrittweisen Verbesserung der Wahl der Modelle.«

Wirtschaftswissenschaft braucht mehr als ein gutes Modell

Modelle der Welt sind unabdingbar, da das Forschungsmaterial der Ökonomie in »zu vielen Aspekten zeitlich nicht homogen ist«. Komplexe Motive, instabile Erwartungen und psychologische Ungewissheiten durchkreuzen die vermeintliche Berechenbarkeit. Keynes scherzte, es sei so, als ob der Fall von Newtons Apfel nicht von der Schwerkraft, sondern von den Motiven des Apfels abhinge, von seinen Erwartungen und Abwägungen, wann es sich am meisten lohnt, zu Boden zu fallen.

Ziel eines guten Modells ist es also, die relativ konstanten Faktoren von den sich verändernden Faktoren zu trennen, um so sowohl die logischen Beziehungen wie auch die zeitlichen Abläufe zu verstehen. Das verlangt eine ausgewogene Balance zwischen Abstraktion und Realismus. Ein Modell, das zu viele variable Funktionen durch reelle Werte ersetzt oder das wie die bekannte Landkarte in Jorge Luis Borges’ Kurzgeschichte Von der Strenge der Wissenschaft so groß wie die Welt selbst ist, zahlt für den vermeintlichen Gewinn an Realismus mit Nutzlosigkeit.

Um diese seltene Kombination von Gaben zusammenzuführen, muss eine ideale Wirtschaftswissenschaftlerin oder ein idealer Wirtschaftswissenschaftler Keynes zufolge notwendigerweise vielseitig sein und vermeintliche Widersprüche vereinen.

»Er muss Mathematiker, Historiker, Staatsmann und Philosoph sein. Er muss Symbole verstehen und in Worten sprechen. Er muss das Besondere im Hinblick auf das Allgemeine betrachten und Abstraktes und Konkretes im selben Gedankenflug berühren. Er muss die Gegenwart im Licht der Vergangenheit studieren, um die Zukunft zu gestalten.«

Als Verkörperung von Widersprüchen verlangt die Ökonomie nicht nur das pragmatische Kalkül eines Politikers, sondern zugleich auch die Unbestechlichkeit eines Künstlers. Logik war unabdingbar und gleichzeitig unzureichend. Eine Ökonomin oder ein Ökonom ohne Vorstellungskraft wäre nicht nur unvollständig, sondern gefährlich. Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass Keynes’ Idealbild vor allem ihn selbst beschreibt. Keynes’ Bildung und seine intellektuellen und kulturellen Interessen waren in der Tat enorm vielfältig. Sie reichten von der Statistik bis zum Maler Paul Cézanne und von Devisenkursen bis zum Dramatiker Henrik Ibsen. Diese Interessen waren zudem eng miteinander verflochten. Während Keynes seine Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes vollendete, verbrachte er gleichzeitig einen Großteil seiner Zeit mit der Gründung des Cambridge Arts Theatre. Das Theater öffnete am 3. Februar 1936 mit einem Ibsen-Zyklus. Am nächsten Tag erschien Keynes’ Buch.

Bereits sein Vater, Neville Keynes, war einer der ersten politischen Ökonomen im Cambridge der Jahrhundertwende. Dennoch studierte Keynes selbst zunächst klassische Altertumswissenschaften und Mathematik. Er schrieb eine philosophische Dissertation zur Wahrscheinlichkeitstheorie und versuchte – oft zur Frustration seiner Freunde – sowohl in der Bohème-Atmosphäre von Bloomsburys als auch in der karriereorientierten Imperialverwaltung zu Hause zu sein. Seine einzige formelle Ausbildung in Ökonomie war eine Reihe informeller Betreuungen durch Alfred Marshall, einen Freund der Keynes-Familie, zur Vorbereitung auf seine Beamtenprüfung.

Seine Mutter, Florence Ada Keynes, war ein mindestens genauso wichtiger intellektueller Einfluss. Als eine der ersten Studentinnen am Newnham College in Cambridge in den 1880er Jahren war sie eine progressive Ikone, die sich ihren Weg durch ein konservatives männliches Milieu bahnte und zur ersten Stadträtin und dann Bürgermeisterin Cambridges gewählt wurde. Keynes selbst fügte dieser familiären Kombination aus Logik und Politik die Ästhetik Bloomsburys und die Weltgewandtheit der Diplomatie hinzu.

Keynes: Ökonomen als Zahnärzte

Das heroische Bild des Ökonomen als universell gebildeter Person erfasst allerdings nur eine Seite von Keynes’ Verständnis der Wirtschaftswissenschaften. In seinem Aufsatz zu den Economic Possibilities for Our Grandchildren (1930), scherzte Keynes zum Beispiel, dass Ökonomen im Idealfall lediglich als genügsame Spezialisten verstanden werden sollten – in etwa auf einer Stufe mit Zahnärzten. »Wenn es den Wirtschaftswissenschaftlern gelänge« erklärte er, »sich als bescheidene, kompetente Leute auf Augenhöhe mit den Zahnärzten zu präsentieren, wäre das großartig!«

Wie passen diese beiden Bilder zusammen? Ökonomen als faustische Universalgelehrte? Oder als Zahnärzte? Hier ist es wichtig zu verstehen, dass für Keynes der letztendliche Zweck der Ökonomie notwendigerweise nichtökonomisch war. Die Wirtschaftswissenschaften waren der Verwirklichung höherer Güter strikt untergeordnet.

Im Gegensatz sowohl zu neoklassischen Ökonomen als auch späteren Keynesianern und Neo-Keynesianern, die alle die Knappheit als existenzielle Bedingung unendlicher menschlicher Wünsche naturalisierten, vertrat Keynes noch die optimistische Auffassung, dass die Aufgabe der Ökonomie in der Lösung des uralten Problems liegt, wie endliche menschlichen Bedürfnisse (im Gegensatz zu unendlichen Wünschen) befriedigt werden können. Um dieses wirtschaftliche Problem zu lösen, ist die Wirtschaftswissenschaft unerlässlich und absolut zentral. Aber sobald das Problem gelöst sei, spekulierte Keynes, wartet auf künftige Generationen eine in dieser Breite noch nie dagewesene Wertschätzung der »Lebenskunst«.

Zugleich würde auch der Status der Wirtschaftswissenschaften abnehmen und die Disziplin würde ihren politischen Einfluss wieder verlieren. Dies würde eine weitere Spezialisierung mit sich bringen, aber auch eine dringend benötigte Bescheidenheit im Wirtschaftsberuf. In diesem Zusammenhang ist Keynes’ Analogie zur Zahnmedizin zu verstehen.

Diese radikale Vision einer Zukunft jenseits des wirtschaftlichen Problems und damit jenseits des Wachstums stand immer im Spannungsverhältnis mit der keynesianischen Fetischisierung des ewigen Wachstums in der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts. Anstatt Keynes also mit dem Keynesianismus gleichzusetzen, gehört er in eine längere Ideengeschichte der Knappheit, die ihre Wurzeln im 18. und 19. Jahrhundert hat, und die, wie Fredrik Albritton Jonsson und Carl Wennerlind kürzlich in ihrem Buch Scarcity – A History from the Origins of Capitalism to the Climate Crisis gezeigt haben, genau vom konventionellen neoklassischen Konzept der Knappheit als unerbittliche Naturtatsache abwich.

Das trennt Keynes zwar klar von der Wachstumslehre der Nachkriegszeit, aber er erscheint hier dennoch als die Verkörperung einer engen Verbindung zwischen Überfluss und Freiheit, die Pierre Charbonnier vor Kurzem in seiner Umweltgeschichte des modernen politischen Denkens nachgezeichnet hat. In Keynes’ Fall lag dies freilich nicht daran, dass er das Streben nach Überfluss selbst mit Freiheit assoziierte, sondern beruht auf seiner Überzeugung eines zukünftigen Bruchs mit der Knappheit. Freiheit erscheint hier also als eine Begleiterscheinung des Überflusses, die auf uns am Ende des Tunnels der Knappheit wartet. Für Charbonnier ist es genau dieser ersehnte Bruch zwischen Vergangenheit und Zukunft, der das Streben nach Überfluss als Ideal kennzeichnet.

Und doch war Keynes’ Vision der Ökonomie stets von Paradoxien und sogar potenzieller Tragik durchzogen. Nicht nur vertrat er eine vermeintlich paradoxe Vision der Ökonomie, die im Wesentlichen auf ihren eigenen Untergang oder zumindest auf ihre Verminderung hinarbeitet, sondern er knüpfte diese Vision an die Hoffnung, dass zukünftige Generationen das Geldmotiv selbst – »diese halb kriminelle, halb pathologische Neigung« – überkommen würden. Keynes’ Darstellung der Postknappheit war in diesem Sinne nie als teleologische Notwendigkeit des Wachstums formuliert, sondern stellte stattdessen eine moralische Herausforderung und potenzielle Errungenschaft dar, in der Form einer Anerkennung unserer eigenen Grenzen.

Keynes’ Essay über die Economic Possibilities for Our Grandchildren war also nicht einfach eine Prognose oder Vorhersage. Vielmehr spekulierte er dort, wie veränderte wirtschaftliche Möglichkeiten die Grundlage für eine Veränderung der moralischen und politischen Fragen bilden könnten, mit denen sich die Menschheit in der Zukunft auseinandersetzen muss. Dies war aber eben eine moralische Aufgabe, die als solche immer auch die Möglichkeit des Scheiterns in sich barg. Wir erleben dieses Scheitern heute als unsere Realität.