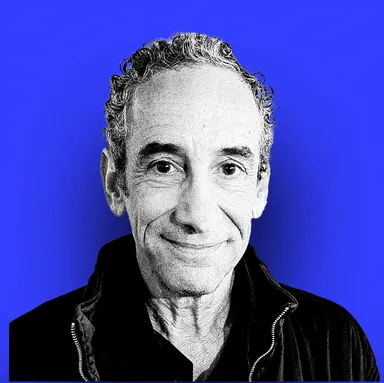

Douglas Rushkoff ist Professor für Medientheorie und digitale Wirtschaft am Queens College der City University New York. Er gilt als einer der Vordenker, aber auch schärfsten Kritiker digitaler Entwicklungen. Er verfasste zahlreiche Bücher und prägte die Begriffe »viral gehen« sowie »Digital Natives«. Im Interview spricht er über sein neues Buch Survival of the Richest und erklärt, warum viele US-amerikanischen Tech-Milliardäre einer gefährlichen Ideologie anhängen.

Surplus Magazin: Herr Rushkoff, vor einiger Zeit wurden Sie von Technologie-Milliardären eingeladen, die Ihren Rat hören wollten. Diese Milliardäre planen, sich autonome Enklaven zu errichten, um den drohenden Kollaps der Gesellschaft zu überleben. Was haben Sie ihnen geraten?

Douglas Rushkoff: Ich habe ihnen gesagt, dass ihre Fantasie, der Realität zu entkommen, nicht funktionieren wird. Man kann sich nicht vom Rest der Menschheit isolieren. Doch das haben Sie nicht verstanden. Ich habe Sie gefragt, wie sie die Wachen für ihre Bunker bezahlen wollen, wenn ihr Geld am Ende wertlos sein sollte. Es war interessant, die Reaktionen zu sehen: »Oh, daran habe ich nicht gedacht.« In dem Gespräch wurde deutlich, dass ihr Verständnis der Situation ziemlich kindlich ist. Sie glauben, dass Regierung und Menschen auf diesem Planeten nur existieren, um den Sprung ins Transhumane oder in eine Art neues »Ich« zu befeuern. Einige Tech-Leute sehen sich selbst schon als eine höhere Spezies, während wir anderen nur »normale« Menschen sind.

Warum konzentrieren sich diese Tech-Milliardäre so sehr auf ihr eigenes Überleben, anstatt sich um systemische Probleme wie Armut oder die Klimakrise zu kümmern?

Merkwürdigerweise fühlen sie sich machtlos, obwohl sie zu den mächtigsten Menschen gehören, die ich je getroffen habe. Sie haben extrem viel Geld und Einfluss. Trotzdem haben sie das Gefühl, überhaupt keine Kontrolle zu haben. Statt konstruktive Lösungen zu suchen, verwenden sie ihre Ressourcen darauf, die Zukunft vorherzusagen und sich auf den unvermeidlichen Zusammenbruch vorzubereiten. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, wie sie als Investoren an Wissenschaft und Technologie herangehen. In den frühen Cyber-Tagen gab es diese »Hippie-Herangehensweise«, die ich sehr genossen habe. Es ging darum, die Vielfalt menschlicher Möglichkeiten zu erweitern und Raum für vernetzte Kreativität zu schaffen. Sobald aber große Geldsummen im Spiel sind, will man keine neuen Möglichkeiten mehr, sondern Vorhersehbarkeit. Also kehrten sie die ursprüngliche Idee um: Statt Technologie an Menschen zu geben, damit diese Neues erschaffen können, setzen sie Technologie nun gegen die Menschen ein, um deren Verhalten vorhersehbarer zu machen.

Sie sprechen in Ihrem Buch von einer bestimmten Ideologie, die Sie das »Mindset« nennen. Können Sie das genauer erklären?

Das Mindset beschreibt den Glauben, man könne genug Geld ansammeln oder Technologien entwickeln, um der von einem selbst geschaffenen Realität zu entkommen. Es geht darum, dem eigenen Einflussbereich zu entfliehen, indem man etwa den Mars besiedelt, technologische Enklaven baut oder seinen Geist uploadet. Früher bestand bei solchen Ideen der Machthabenden nicht die Gefahr, den ganzen Planeten zu zerstören – Caligula oder Dschingis Khan konnten Zivilisationen vernichten, aber nicht die gesamte Erde aus dem Gleichgewicht bringen. Heute ist das anders.

Was passiert im Mindset-Denken mit den armen Menschen?

Das kann sehr düster werden. Ein zynisches Beispiel? Ein Mensch in einer Krisenregion würde dem Mindset zufolge dem globalen Markt mehr Wert bringen, wenn er Ziel einer teuren Waffe wird, als wenn er ein Produkt herstellt. Wenn man soziopathisch denkt, sieht man eventuell genau darin die Funktion dieses Menschen. Letztlich dienen wir und unser Planet in der Ideologie des Mindset als Brennstoff für die angestrebte Transzendenz einiger weniger Superreicher. Wenn jemand wie Peter Thiel transhumanistische Ideen mit katholischer Theologie verbindet, kann er sich ausmalen, dass Jesus »aufgestiegen« ist und wir es ihm gleichtun könnten. Wer sich dieser angeblich höheren Bestimmung verweigert, gilt dann fast als »satanisch«.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login