Am Mittwoch haben Union und SPD nach 27 Tagen Verhandlungen ihren Koalitionsvertrag für die neue gemeinsame Regierung vorgestellt. Surplus hat die wichtigsten wirtschaftspolitischen Punkte zusammengestellt: Welche Gesetze plant die Regierung und welcher Partei stehen welche Ministerien zu?

Soziales

- Bürgergeld: Das Bürgergeld soll abgeschafft und dafür eine »Neue Grundsicherung« eingeführt werden. Jobcenter sollen mit »ausreichend Mittel« ausgestattet und die »Vermittlung in Arbeit« gestärkt werden. Menschen ohne Arbeit sollen sich »aktiv um Beschäftigung bemühen«. Hinzu kommen: 100-prozentige Sanktionen bei wiederholter Ablehnung zumutbarer Arbeit, Abschaffung der Karenzzeit für Vermögen und bei hohen Mietkosten, Anpassung des Schonvermögens, Inflationsanpassung nach dem Mechanismus vor der Corona-Pandemie. Und: Härteres Vorgehen gegen Schwarzarbeit.

- Rente: Das Rentenniveau soll gesetzlich bis ins Jahr 2031 auf 48 Prozent abgesichert werden, die Mehrausgaben sollen aus Steuermitteln kommen. Mit 45 Beitragsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, soll möglich bleiben.

- Frühstart-Rente: Am 1. Januar 2026 soll eine Frühstart-Rente eingeführt werden. Für jedes Kind sollen vom sechsten bis zum achtzehnten Lebensjahr monatlich 10 Euro in ein »individuelles, kapitalgedecktes und privatwirtschaftlich organisiertes Altersvorsorgedepot« eingezahlt werden.

- Steuerfreie Aktivrente: Bei Arbeit über das gesetzliche Rentenalter hinaus sind die ersten 2000 Euro Gehalt im Monat steuerfrei. »Fehlanreize und Mitnahmeeffekte« wolle man vermeiden.

- Krankenversicherung: Die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung sollen stabilisiert werden.

- Mindestlohn: Ob der Mindestlohn erhöht wird, soll die Mindestlohnkommission unabhängig prüfen. Dabei soll sie sich an 60 Prozent des Bruttomedianlohns orientieren, was einen Mindestlohn von 15 Euro ab dem Jahr 2026 ermöglichen könne.

- Mietpreisbremse: Die Mietpreisbremse in angespannten Wohnungsmärkten wird für vier Jahre verlängert. Es soll erweiterte Regulierungen für Indexmieten geben. Über eine Änderung der Modernisierungsumlage sollen Investitionen in die Wohnungsbestände angereizt werden. Wer günstig vermietet, soll steuerlich belohnt werden.

- Mütterrente: Wer vor dem Jahr 1992 Kinder bekommen hat, soll dafür drei weitere Rentenpunkte gutgeschrieben bekommen. Das entspräche pro Kind ungefähr 20 Euro mehr Rente im Monat. Finanziert werden soll das mit Steuergeldern in Höhe von 5 Milliarden Euro jährlich.

Finanzen

- Schuldenbremse: Bis Ende dieses Jahres soll die Schuldenbremse modernisiert werden. Dafür wird eine Expertenkommission aus Bund und Ländern eingerichtet.

- Sondervermögen: 500 Milliarden Euro sollen in einem Sondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität bereitgestellt werden. 100 Milliarden Euro davon sind für die Länder und Kommunen vorgesehen, weitere 100 Milliarden Euro werden schrittweise dem Klima- und Transformationsfonds zugeführt. Zwischen 2025 und 2029 soll der Bund für das Sondervermögen insgesamt 150 Milliarden Euro finanzieren.

- Steuerfreie Überstundenzuschläge: Zuschläge auf Überstunden über die tariflich vereinbarte Vollzeitarbeit hinaus sollen steuerfrei sein.

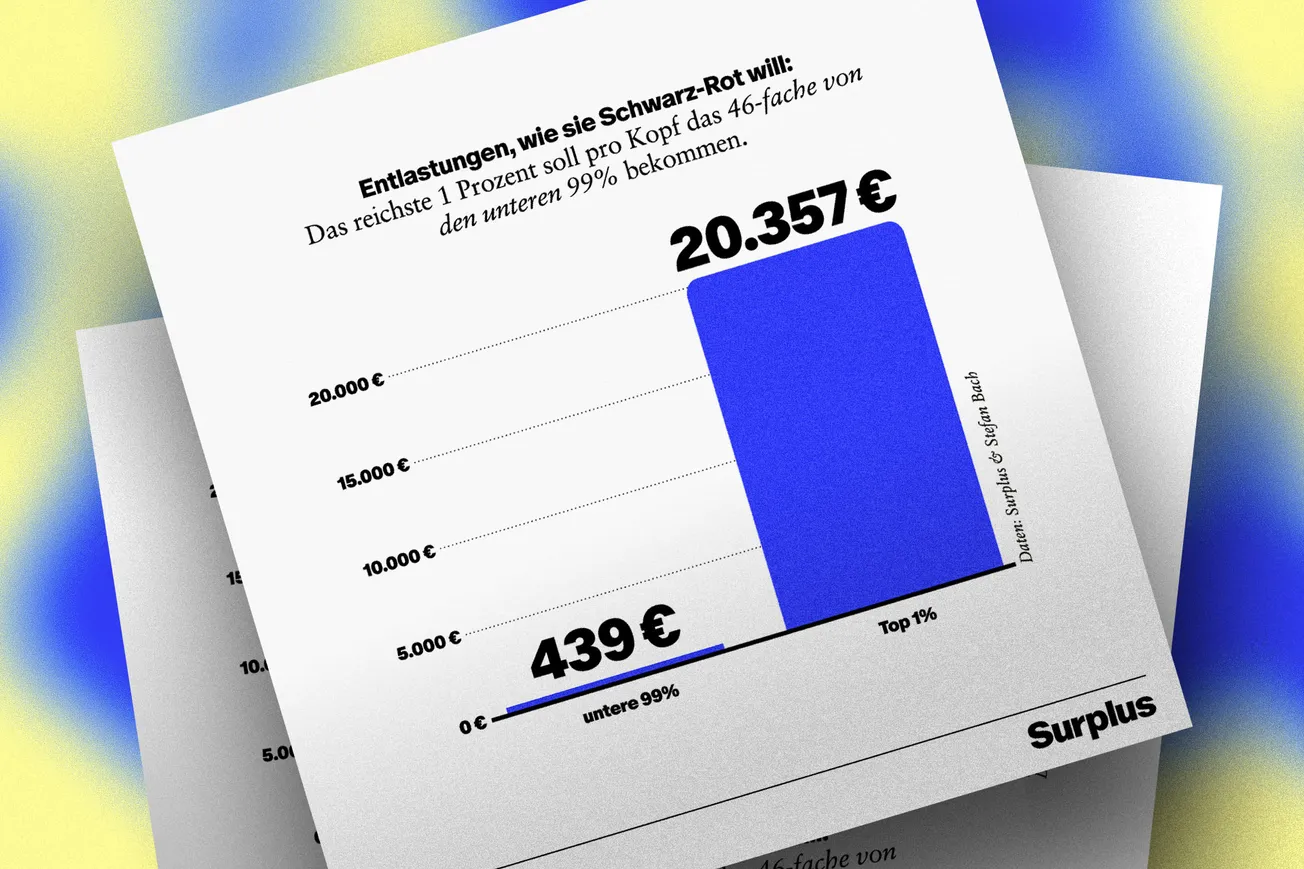

- Einkommensteuer: Zur Mitte der Legislatur soll die Einkommensteuer für kleine und mittlere Einkommen gesenkt werden.

- »Investitions-Booster«: In den Jahren 2025 bis 2027 sollen Abschreibungen auf Aufrüstungsinvestitionen in Höhe von bis zu 30 Prozent ermöglicht werden.

- Umsatzsteuer in der Gastro: Ab dem 1. Januar wird die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie dauerhaft auf 7 Prozent gesenkt.

- Unternehmenssteuerreform: Es soll geprüft werden, ob ab dem Jahr 2027 Unternehmen unabhängig von ihrer Rechtsform, also auch Personengesellschaften, den Körperschafts- statt dem Einkommensteuersatz nutzen können.

- Körperschaftssteuer: Sie soll in fünf Schritten um jeweils einen Prozentpunkt gesenkt werden. Start der Senkung zum 1. Januar 2028 von den jetzigen 15 Prozent ausgehend.

- Solidaritätszuschlag: Wird nicht abgeschafft. Seit 2021 zahlen ihn nur noch Gutverdienende und Unternehmen. Für das Jahr 2025 sind im Haushaltsentwurf 12,75 Milliarden Euro eingeplant.

- Mittelstands-Fonds: Es soll ein Mittelstands-Fonds eingerichtet werden. Dieser soll bis zu zehn Milliarden Euro für die digitale und klimaneutrale Transformation großer deutscher Mittelstandsunternehmen bereitstellen. Zudem solle der bestehende Zukunftsfonds über das Jahr 2030 hinaus verstetigt werden.

- Länder: Zur Lösung der kommunalen Altschuldenproblematik will sich der Bund mit 250 Millionen Euro pro Jahr an Maßnahmen der Länder zur Hälfte beteiligen. Der Bund wird für den gleichen Zeitraum die Geberländer im bundesstaatlichen Finanzausgleich um 400 Millionen Euro pro Jahr entlasten.

Abonniere unseren kostenlosen Newsletter, um diesen Text weiterzulesen:

Zum NewsletterGibt’s schon einen Account? Login