Stell dir vor, du schmeißt eine Geburtstagsparty und hast aus Versehen deine gesamte Sportgruppe eingeladen. Es kommen mehr Gäste als erwartet und der Kuchen geht rapide zuneige. Es gibt keine Möglichkeit, kurzfristig Kuchen nachzubacken oder zu kaufen. Wie der restliche Kuchen zwischen Gästen und Neuankömmlingen aufgeteilt wird, kann nicht optimal gelöst werden, sondern ist von den jeweiligen Wertvorstellungen abhängig. Klar ist: Alle Augen sind auf den Kuchen und misstrauisch aufeinander gerichtet. Jede Äußerung wird kritisch hinterfragt und über die Motive aller Anwesenden wird wild spekuliert. Der Verteilungskampf hat begonnen.

Dieses Beispiel illustriert ein Nullsummenspiel und seine sozialen Begleiterscheinungen. Der Geburtstagskuchen kann sinnbildlich für einen angespannten Arbeitsmarkt oder für Wohnungsmangel stehen. In solchen Situationen verbreitet sich häufig der Glaube, dass die eigenen Nachteile notwendig aus Vorteilen für andere resultieren. Mit der Großzügigkeit kann es schnell vorbei sein, dann heißt es wieder: »Wir gegen Sie«.

Im Bereich der Wirtschaftswissenschaften hingegen ist seit Adam Smith der Konsens, dass Marktwirtschaft und Tauschhandel langfristig ein Positivsummenspiel sind. Der Kuchen wird ständig vergrößert, wen interessiert die genaue Verteilung? Auch Krümel, die nach unten trudeln, wird es im Überfluss geben. Lieber ungleich wachsen als gleich arm stagnieren, so das Credo des Kapitalismus.

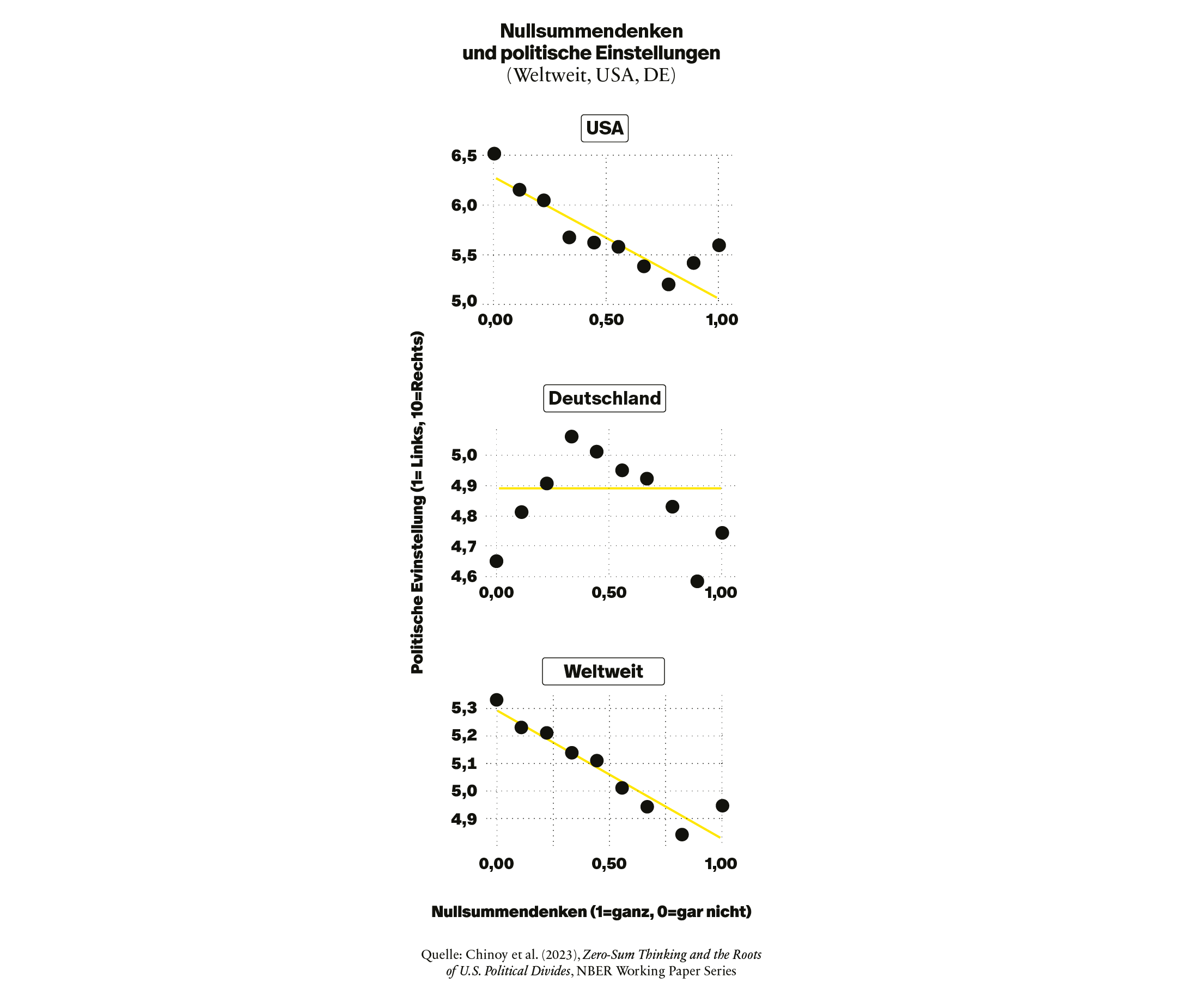

Doch dieses Versprechen geht nicht mehr auf, und immer weniger Menschen glauben daran, dass es ihnen einmal besser gehen wird als ihren Eltern. Die Illusion einer marktwirtschaftlichen »Normalität« wird durch immer häufigere Krisen erschüttert. Zudem ist weiteres globales Wachstum mit stabilen Lebensbedingungen auf unserem Planeten unvereinbar. Die Frage nach den sozialen Konsequenzen einer stagnierenden oder gar schrumpfenden Wirtschaft stellt sich immer deutlicher. Wenn nicht mehr alle gewinnen können, wer soll dann verlieren? Genug Gründe also, sich mit der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Nullsummendenken auseinanderzusetzen. Es könnte die Erklärung liefern, wieso bei einem wirtschaftlichen Abschwung oft die Rufe nach »Tax the Rich«, aber auch nach »Ausländer raus«, laut werden.

Ursprung und Verbreitung

Das Nullsummendenken ist bereits weitverbreitet. Es ist die organische Auffassung von Wirtschaft in traditionell-bäuerlichen Gesellschaften, befand der Anthropologe George M. Foster in den 1960er Jahren. Diese Gesellschaften hätten ein intuitives »Bild des begrenzten Guts«: »Es ist, als ob die offenkundige Landknappheit in dicht besiedelten Gebieten auf alle anderen begehrten Dinge zutrifft: nicht genug für alle da.« Wie Land können (und sollen) Status und Vermögen nur geteilt und nicht vermehrt werden. Jede Verbesserung der eigenen Position lässt jemand anderen zurückfallen.

In diesem meist kleinräumigen Kontext gelten daher übermäßige persönliche Ambitionen als ein Übel, die betreffenden Individuen werden mit dem bösen Blick, Flüchen, gar mit Hexerei belegt. In den skandinavischen Ländern erinnert Jantes Gesetz (Janteloven) daran: »Du sollst nicht glauben, dass du etwas Besonderes bist«. In Australien und Neuseeland nennen sie die Kritik an Angebern und Wichtigtuern »cutting down the tall poppies«. In Japan besagt ein Sprichwort, dass »der vorstehende Nagel eingeschlagen wird«. Während solche Moralkodizes also im besten Fall zum Schutz des Kollektivs vor dem egoistischen Gewinnstreben einzelner beitragen, richten sie im schlimmsten Fall eine missgünstige Konformität ein.